Assumidamente dependente

Tentando odiar meu celular sem ser brega

Por Luiz Lima

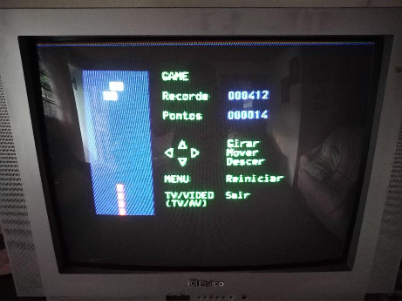

Quando criança eu era obcecado com tecnologia de qualquer tipo; minhas primeiras vítimas foram as canetas e brinquedos que eu desmontava e remontava repetidamente, muitas vezes estragando os componentes elétricos. Minha mãe conta sempre que tinha que esconder as “canetas boas” — termo que soa absurdo até hoje. Eu passava horas mexendo nos menus da nossa televisão de tubo, sentindo a estática da tela de pertinho, o zumbido da tela ligando e desligando. A nossa TV tinha inclusive uma versão de Tetris, quase incontrolável devido às teclas duras do controle de plástico barato. Percebendo meu fascínio pelos jogos eu ganhei ainda bem pequeno um PolyStation, que foi o meu santo graal, já que eu ainda não ia saber o que era um PlayStation por alguns anos. Mesmo assim, eu ficava intrigado com a presença de uma entrada de cartuchos em um formato que claramente lembrava um DVD — a minha versão veio sem nenhum cartucho e dava acesso a vários jogos pré-instalados.

Depois veio meu PlayStation 2, a versão slim prata, diferente de todos os meus amigos que tinham a preta. Meu pai trazia novos jogos piratas a cada algumas semanas, e eu gostava mais de testar e entender cada jogo do que realmente jogá-los do início ao fim. Eu amava computadores, laptops, aparelhos de DVD, fitas VHS, videogames, brinquedos eletrônicos, aparelhos MP3, fones de ouvido, televisões, televisões portáteis, rádios, telas e cabos de todos os tipos. Naturalmente, eu amava também celulares.

Em qualquer evento que eu ficasse entediado por um segundo que fosse, corria até o adulto mais próximo e perguntava: “seu celular tem joguinho?” A resposta, quando negativa, era devolvida com um condescendente: “tem sim, você é que não sabe”. E de fato, quase todo celular da época vinha com algum jogo pré-instalado e a diversão era descobrir qual. Eu começava a colecionar esses jogos como figurinhas de um álbum, e a grande maioria era repetido, como incontáveis versões de Tetris ou Snake — o jogo da cobrinha. Eu decorava quem tinha qual celular e qual celular tinha qual jogo, perseguindo os adultos que tinham meus jogos favoritos. Eu colecionava os celulares antigos de parentes, e desbravava os menus e funções. Lembro sempre do jogo Bounce presente nos celulares da Nokia, e do Nokia 3220, que era muito mastigável.

A minha mãe teve em algum momento o celular que era uma das coisas mais iradas que a tecnologia tinha a oferecer: um Sony Ericson W380 roxo. Ser um celular dobrável colorido já concedia a ele um status muito acima dos outros, mas o que realmente elevava esse aparelho era a tela na parte externa que informava, entre outras coisas, a música que estava sendo tocada no momento, possuindo até controladores para pausar e passar músicas. Como se não fosse o bastante, esse celular vinha com uma versão móvel de The Sims 2, jogo que eu já conhecia graças a mídia física de computador, acompanhada da expansão “Vida de Universitário”, que eu tinha ganho de presente do meu primo mais velho na mesma época. Em algum ponto, eu descobri que a maioria dos celulares funcionavam no sistema Java e eu podia inclusive baixar jogos novos pelo navegador.

Esse primeiro momento de descoberta passou quando eu cresci e comecei a me interessar por “jogos de verdade”, no computador e nos consoles. Agora que eu tinha internet, eu podia ver que aqueles joguinhos de celular eram isso mesmo: joguinhos. Meu interesse por celulares por muitos anos se resumiu a baixar emuladores de jogos retro no Android dos meus pais. Quando a minha irmã teve seu primeiro celular Android, eu comecei a entender que o proposito daquele dispositivo era outro: eu via brigas sobre o tempo que ela passava nele, sobre o uso de redes sociais, e “viciada” se tornou meu xingamento favorito para ela. Eu tive vários celulares ao longo dos anos, a maioria de segunda mão. Foi só no ensino médio que tive um aparelho por mais tempo e que o integrei ao meu dia a dia, ele se tornou indispensável, e eu me tornei um “dependente”.

Quantas horas você passa no celular? Quanta energia você dedica e ele? O que você realmente faz nele? O que ele te impede de fazer? É difícil passar por esse assunto sem ser brega, ou parecer estar dando uma “lição de moral”. Eu penso que a maior parte das pessoas ao meu redor, mesmo dependentes das funções do smartphone, não tem um problema com eles. O WhatsApp, o Uber e os aplicativos de bancos são praticamente insubstituíveis; o Facebook, o Instagram, e o TikTok são agora a principal fonte de entretenimento para muita gente. O brasileiro passa em média 9h por dia no celular, 30% a mais que a média mundial1, isso soma quase 40% do nosso dia. Se você dormir 8 horas por dia é mais da metade do seu tempo acordado. Muitas vezes eu pensei o que faria com esse tempo se não estivesse no celular. Recentemente, eu tive que colocar esse pensamento a prova.

Na última semana estive de viagem no Rio de Janeiro com a faculdade e posso dizer: continua lindo. Ficamos em um hostel que só podia ser acessado por quatro lances de escada, imediatamente tive medo de que alguém despencasse, mas quem despencou mesmo foi o meu, já muito sofrido do uso, Redmi Note 11 Pro+ 5G — um nome ridículo para qualquer coisa que fosse. Deve ter sido a quinta vez que ele caiu só naquela semana, e em algum momento ele tinha que ceder. Fui obrigado a buscar refúgio na minha cybershot e na paisagem do Rio. Passar tempo sem celular em uma viagem é muito mais fácil do que seria em casa, todo lugar é um lugar novo e quase todas as horas do dia estão ocupadas com atividades, mas mesmo assim surgiram várias pequenas dificuldades.

Percebi que estive um pouco mais ansioso. Soa insano escrever isso, mas aparentemente meu celular funciona como um regulador, como um “fidget toy” no qual eu abro os mesmo três aplicativos e realizo as mesmas três ações em ciclo para me acalmar. Acabei por escrever páginas de nada, como um fluxo de consciência, quando nervoso ou entediado. Eu fiquei em vários momentos completamente isolado, se não tinha um conhecido ao meu lado minha única chance de encontrar alguém era procurar por aí, atividade dificultada pela miopia que me recuso a tratar. Eu não tinha informação nenhuma, qualquer notícia, decisão do grupo, aviso, se eu precisasse saber que horas eram, eu dependia de outra pessoa.

Sem celular quer dizer sem aplicativos de carona e sem mapa, qualquer locomoção tinha que ser acompanhada e liderada por outras pessoas, condição que em alguns momentos testou minha curta paciência. Sem celular quer dizer também sem aplicativos de banco e sem pix, e por sorte levei um cartão físico — hábito que perdi graças ao pagamento por NFC do celular — mas qualquer Uber que um colega tivesse pedido eu não podia pagar na hora porque não tinha pix e pior, eu não tinha como saber o meu saldo o que significa gastar sempre com medo de ser recusado.

Mesmo assim deu tudo certo, eu voltei a Curitiba com uma nova paz, uma estúpida confiança em relação à tecnologia. Entrei no meu quarto, deitei-me na cama e encarei o teto por cinco minutos antes de ligar o computador. Foi só aí que compreendi o óbvio: não importa.

Não importa porque o problema nunca foi meu celular. Não estar acessível 24 horas por dia é uma ideia atraente, mas a questão verdadeira é com toda tecnologia que seja. No computador, eu realizo quase as mesmas ações, passo por muitos dos mesmos aplicativos em formas diferentes.

Livrar-me do celular não vai me dar 9 novas horas do dia, livrar-me do celular não vai me fazer acordar para a vida, vai no máximo me dar novas dores de cabeça toda vez que algum imprevisto acontecer. Qualquer ambiente digital é propicio a distrações, e em todos eu tenho dificuldade de gerir minha atenção, meu tempo. É preciso substituir tudo, é preciso aprender um novo jeito de ser digital, é preciso novas ferramentas para lidar com essas que já temos.

Eu odeio meu celular, odeio que ele me vigia, odeio que qualquer um pode me mandar mensagem, odeio que ele acumula dados sobre mim, odeio meu carcerário digital. Odeio mais que tudo o caráter mercadológico que tem esses espaços virtuais. Mas eu amo pesquisar a resposta de qualquer discussão que estiver tendo, amo poder anotar e fazer gravações de voz com facilidade, amo ter a possibilidade de conversar com quem eu quiser, amo poder pedir um Uber e ir embora quando quiser, amo novas funções inúteis. Quando vejo todas as formas em que faz falta ter um aparelho conectado à internet, me sinto um homem máquina do cinema de body horror. Sinto como se ao quebrar meu celular tivesse perdido um novo membro do meu corpo, um altamente substituível.

Odeia seu celular também? Tem um problema sério com tempo de tela? Joga ele fora, busca ajuda, dá ele para mim. Eu jamais vou perder a oportunidade de provar que estou certo com uma busca no Google. Sigo usando algum celular, enquanto não conserto o meu, buscando novas formas de substituí-lo e sempre reclamando sobre. Nesse meio tempo, sou conscientemente viciado, assumidamente dependente.

Informação compilada pelo site Eletronics Hub a partir dos dados presentes no em datareportal.com.

nos últimos tempos eu notei que meu tempo de tela aumentou bastante e, desde perceber isso, procurei de vários jeitos reduzi-lo (ainda sem sucesso) e acho que você conseguiu capturar muito bem o sentimento. muito legal o seu texto, luiz!!

luixxx vc me deixou pensante, Então vou dar umas migalhas da minha perspectiva aq. Achei lindo o contato com celulares mais burros, o que eu não tive tanto por ser um pouco mais novo, e também por ter acesso a computadores desde antes mesmo de aprender a escrever, meus pais tinham lã-house e pc em casa. Hoje, meu tempo de tela só no celular é maior que o tempo que eu passo acordado todo dia, uso até simultaneamente ao computador . Mesmo assim tenho dificuldade em me considerar viciado. Uso isso pra trabalhar e me entreter, as duas coisas que compõe os meus dias basicamente, e quando fico sem, no silêncio da minha casa, me sinto muuito sozinho. Espero que morar com gente que me aceite um dia mude isso! E mt lindo seu texto ami szsz